記事内で紹介する商品が購入された場合、商品の販売者から当サイトに売上の一部が還元されることがあります。

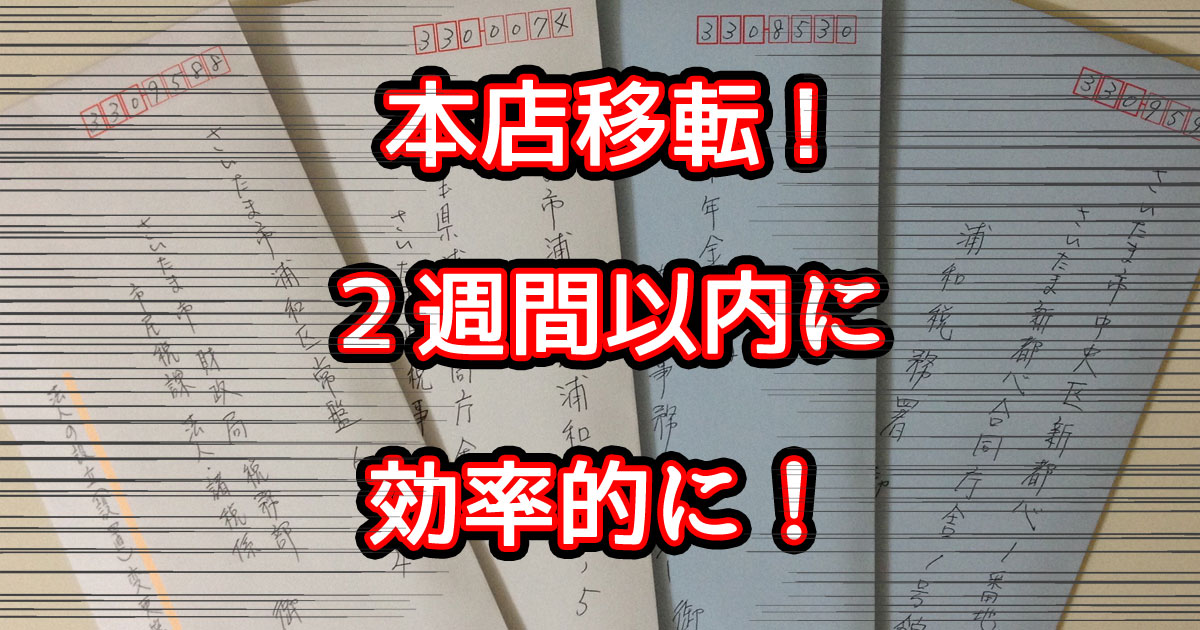

登記事項証明書(いわゆる登記簿)を取得するために、法務局に行くことがあります。

法務局に到着したら、申請用紙に記入して、印紙を買って、順番を待つ。

たったの10分で完了。

だけど、法務局までは車で片道20分。

20分+10分+20分+α=往復換算1時間!

時間の遣い方が間違っていると思った。もっと遠い人もいるだろうし。

パパの時給はそんなに安くないよ。

ちょうど登記事項証明書(法人の登記簿)を取得しなければならない所用があったので、今日は、法務局に行く手間を省く方法を共有したいと思います。

今日のミッション。

法務局に行くのは面倒くさい!登記事項証明書はオンラインで交付請求(取得)せよ!

パパの大好物、時間短縮のお話です。

しかも、手間を省くだけでなく、

- 取得の際にかかる手数料が安く済む(1件当たり50~100円安い)。

- 翌日には郵便で配達される(配達に係る郵便代を含めても安い)。

利用しない理由はないです。知らないパパだけが損をします。

ステップを小分けにしたため下記の目次がガチャガチャしましたが、自宅のパソコンで行うオンライン請求の作業は10分くらいですのでご安心ください。

1.登記事項証明書をオンラインで取得するには?

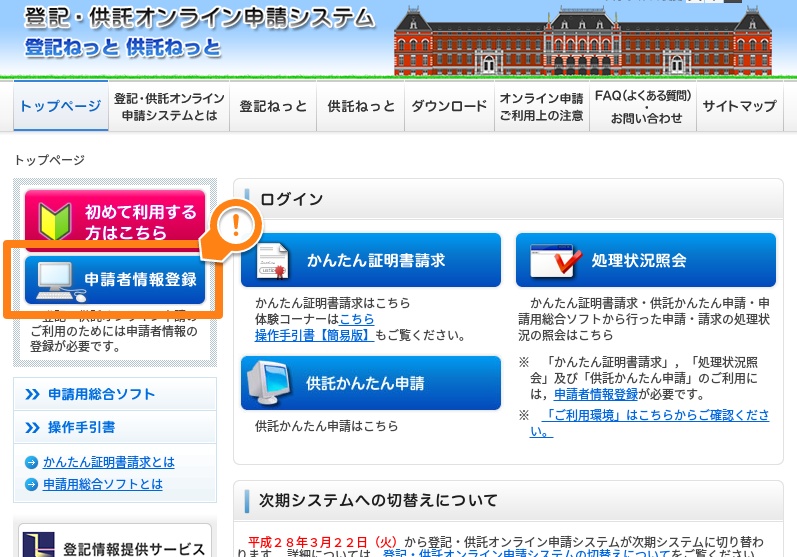

登記事項証明書をオンラインで交付請求(取得)するには「登記・供託オンライン申請システム」というサイトを利用します。

1-1.登記・供託オンライン申請システムを利用するメリット

「登記・供託オンライン申請システム」は2013年2月14日から法務省が運用を開始したものです。

法務局などの窓口に出向くことなく、自宅やオフィスなどからオンライン(インターネット)による各種申請や請求、公文書などの取得を可能にするためのもので、次のようなメリットがあります。

- 自宅やオフィスなどから,オンラインによる申請・請求を行うことができます。

- 公文書についても,オンラインにより自宅やオフィスなどから取得することができます。

- ライフスタイルに合わせた申請・請求方法(書面又はオンライン)が選択できます。

- 書面で申請・請求を行うよりも,手数料等が低額になる手続があります。

冒頭でお話しした「取得の際にかかる手数料が安く済む」こともメリットのひとつです。

1件当たり50~100円安く済みますが、詳しく比較したいパパは「法務省民事局」作成の「主な登記手数料一覧」をご参照ください。

さて、簡単に言ってしまえば、法務局(登記所)に行かなければできなかった手続きが、オンラインでできるようになってきているということです。

時短最高ですね。

但し、まだ、できる手続きは限られていますので、次項で「できる手続き」の内容を見てみましょう。

「法務局」のことを「登記所」と呼ぶ人もいますが、両方とも同じです。

法務局には「法務局」「地方法務局」「支局」「出張所」などがありますが、これらを総称して「登記所」と呼ぶ人がいると理解してください。

※当ブログでは、全てを含んで「法務局」と表記しています。

1-2.登記・供託オンライン申請システムでできる手続き

オンラインでできる手続きのは下表の通りです。

言い換えれば、ここに載っていない手続きは、現在、オンラインでは手続きできませんのでご注意ください。

※手続名をクリックすると登記・供託オンライン申請システム 公式ページの各説明ページを確認できます。

※「かんたん証明書請求」と「申請用総合ソフト」の違いは後述します。

| 手続分類 | 手続名 | かんたん 証明書請求 |

申請用 総合ソフト |

|---|---|---|---|

| 不動産登記 関係 |

不動産登記の申請 | × | ○ |

| 登記識別情報に関する証明請求 | × | ○ | |

| 登記識別情報の失効の申出 | × | ○ | |

| 登記識別情報通知・未失効照会 | × | ○ | |

| 登記事項証明書等の交付請求 | ○ | ○ | |

| 商業・法人登記 関係 |

商業・法人登記の申請 | × | ○ |

| 登記事項証明書の交付請求 | ○ | ○ | |

| 印鑑証明書の交付請求 | × | ○ | |

| 登記事項の提出 | × | ○ | |

| 動産譲渡登記 関係 |

動産譲渡登記の申請 (動産譲渡登記,延長登記,抹消登記) |

× | ○ |

| 登記事項概要証明書の交付請求 (登記番号指定検索,当事者指定検索, 譲渡人複数指定検索) |

○ | ○ | |

| 登記事項証明書の交付請求 (登記番号・動産通番による検索, 登記番号・動産を特定する事項による検索, 譲渡人・譲受人・動産を特定する事項による 検索) |

× | ○ | |

| 概要記録事項証明書の交付請求 | ○ | ○ | |

| 債権譲渡登記 関係 |

債権譲渡登記の申請 (債権譲渡登記・質権設定登記, 延長登記,抹消登記) |

× | ○ |

| 登記事項概要証明書の交付請求 (登記番号指定検索,当事者指定検索, 譲渡人複数指定検索) |

○ | ○ | |

| 登記事項証明書の交付請求 (登記番号・債権通番による検索, 登記番号・債権を特定する事項による検索, 譲渡人・譲受人・債権を特定する事項による 検索) |

× | ○ | |

| 概要記録事項証明書の交付請求 | ○ | ○ | |

| 成年後見登記 関係 |

登記申請(変更の登記) | × | ○ |

| 登記申請(終了の登記) | × | ○ | |

| 登記事項証明申請 | × | ○ | |

| 登記されていないことの証明申請 | × | ○ | |

| 供託 関係 |

供託申請 | ○ | ○ |

| 供託物払渡請求 | × | ○ | |

| 電子公証 関係 |

電磁的記録の認証の嘱託 | × | ○ |

| 日付情報の付与の請求 | × | ○ | |

| 情報の同一性に関する証明の請求 | × | ○ | |

| 同一の情報の提供の請求 | × | ○ | |

| 執務の中止の請求 | × | ○ |

1-3.「かんたん証明書請求」と「申請用総合ソフト」の違い

「かんたん証明書請求」と「申請用総合ソフト」の主な違いは下表の通りです。

| できる 手続き |

専用ソフトの インストール ※対応OSは Windowsのみ |

電子署名(※後述) の付与 |

申請可能 時間 |

|

|---|---|---|---|---|

| かんたん 証明書請求 |

少ない | 不要 | 不要 | 月〜金曜 8:30〜21:00 |

| 申請用 総合ソフト |

多い | 必要 | 必要 |

今日のミッション「登記事項証明書をオンラインで交付請求(取得)せよ」においては、「かんたん証明書請求」で問題ありません。

また、法務局での手続き自体が稀ということであれば、「かんたん証明書請求」で手続きできないものについては、法務局に行ってしまった方が効率的という感じもします。

専用ソフトのインストールとか、操作方法で手間取ったりとか、意外と時間を取られるものですよね。

但し、上表にある「電子署名」は、時代の流れ的に、今後活用するシーンが確実に増えます。

知識として押さえておかないとマズイので、参考程度に触れておきます。

※繰り返しですが、今回の請求に「電子署名」は必要ありません。あくまで参考です。興味を持てないパパは、次項「2.登記事項証明書をオンラインで取得する手順」までジャンプしてください。

参考.電子署名とは?

これまでのスタンダード、「紙による申請」においては、押印や署名(自署)、公的証明書(運転免許証など)などによって本人であることを証明してきました。

しかし、これからのスタンダード、「オンラインによる申請」においては、押印などができません。

そこで、押印などの代わりとなるのが「電子署名」です。

電子署名は「電子証明書」と「カードリーダー」を利用して行います。

※カードリーダーはパソコンにUSB接続し、カード情報を読み取るために利用します。

参考-1.電子証明書

参考-1-1.マイナンバーカードを利用

「電子証明書」には多くの種類がありますが、市区町村の窓口で「マイナンバーカード(個人番号カード)」に「電子証明書」を格納してもらう(書き込んでもらう)ものが一般的でしょうか。

マイナンバーカードに、電子証明書としての機能を付加するというイメージです。

電子証明書としての機能が欲しい場合には、市区町村窓口に「マイナンバーカード」と「公的証明書(運転免許証など)」を持って行きましょう。手数料は無料です。

市区町村が発行していた「住民基本台帳カード」にも電子証明書を書き込むことができましたが、「マイナンバーカード」と入れ替えに2015年12月末日をもって新規交付が終了しました。

※「住民基本台帳カード」に書き込まれた電子証明書の有効期限は3年間であり、この有効期間中は引き続き使用できます。

どころで、わたしは、誰でしょう?

マイナちゃんではありません。雰囲気似てるけど。

「マイキーくん」といいます。

「マイナンバーカード」に搭載されるICチップの空き領域と、公的個人認証(いわゆる「マイキー」)を象徴するキャラクターとして、総務省で誕生したんだ、ワン。

、、、勝手に語尾をいじったけど、総務省に怒られないかな。犬で間違いないと思うんだけど。

参考-1-2.その他のカードを利用

その他、次のような機関も電子証明書を発行しているようです。

特殊な事情でもない限り、「マイナンバーカードに電子証明書としての機能を付加」の一択で構わないと思いますが。

- 商電子認証登記所「商業登記に基づく電子認証制度」

- セコムトラストシステムズ株式会社「セコムパスポート for G-ID」

- 日本電子認証株式会社「AOSignサービス」

- 株式会社NTTネオメイト「電子認証サービス(e-Probatio PS2)」

- 株式会社帝国データバンク「TDB電子認証サービスTypeA」

- 組織金賞局「地方公共団体組織認証基盤(LGPKI)」

- 政府共用認証局(官職認証局)「政府認証基盤(GPKI)」

参考-2.カードリーダー

「カードリーダー」は、「マイナンバーカード(電子署名が格納されたもの)」をパソコンで読み取るための機器です。パソコンにUSB接続して使用します。

各社から発売されていてどれを購入したらよいか少し迷います。

地方公共団体情報システム機構によって一覧表も作成されていますが、まあ、見づらいことこの上ない。

参考地方公共団体情報システム機構 ICカードリーダライタに関するご質問

一覧表(平成27年11月26日版)から読み解くと、個人向けとしては下記いずれかを買っておけば間違いないのかな。

※OS(MacとかWindows)やバージョンに関係なく使えるものをピックアップしたつもりですが、各商品ページで最終確認をしてください。

※chrome OSについては情報がありません。もうねー、chrome bookはダメねー(この記事もchrome bookで執筆中ですが、Windowsを買い増し予定です)。

参考

NTTコミュニケーションズ 接触型 USBタイプ ICカード リーダーライター ACR39-NTTCom

参考

NTTコミュニケーションズ 接触共用型ICカードリーダー・ライター e-Tax Win&Mac対応 NTT-ME SCR331DI-NTTCom

参考これは私が使ってるやつ。OSがWindowsであればお奨め。

SONY 非接触ICカードリーダー/ライター PaSoRi(パソリ) USB対応 RC-S380

それでは、参考話はここまでにして、本題に戻ります。

次項から、「かんたん証明書請求」で登記事項証明書を交付請求(取得)する手順をご説明します。

2.登記事項証明書をオンラインで取得する手順

登記・供託オンライン申請システムのサイトを開きます。

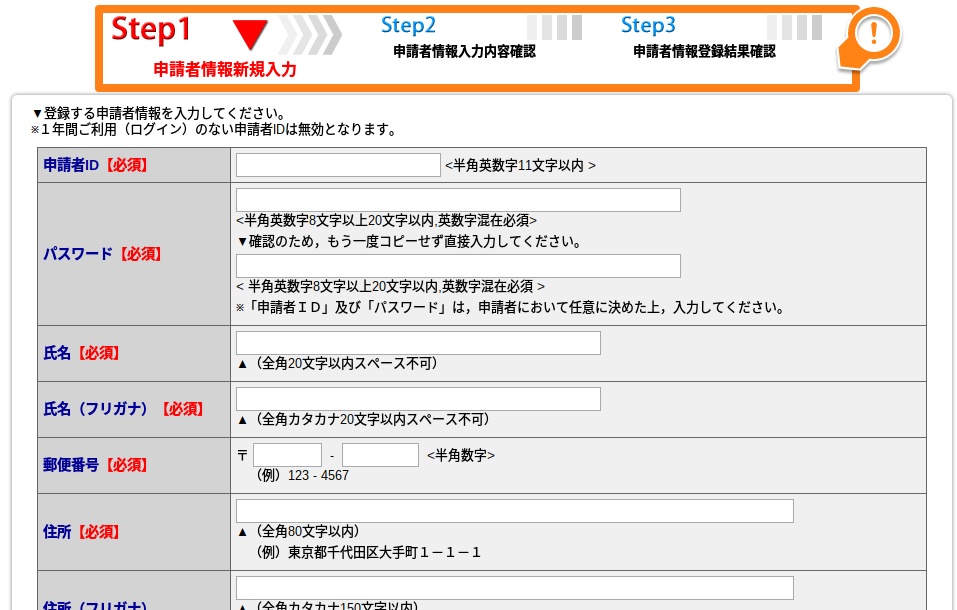

2-1.申請者情報の登録

「申請者情報の登録」という表現がもう堅苦しい、息苦しい。要は会員登録(無料)のことです。

「申請者情報登録」をクリック。

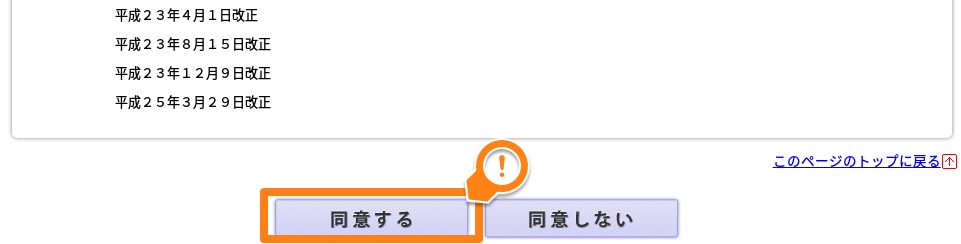

利用規約が表示されますので、一読してください。

利用規約を一読したら、「同意する」をクリック。

その後、申請者情報を入力し、画面の指示に従って申請者情報の登録(会員登録)までを完了させてください。

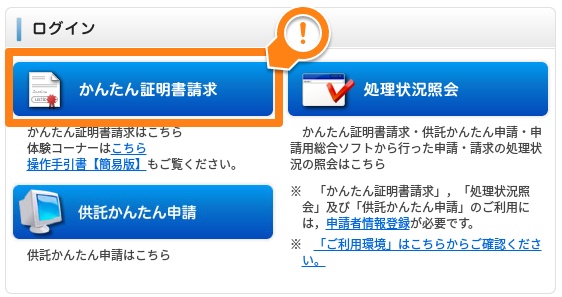

2-2.ログイン

申請者情報の登録が完了したら、登記・供託オンライン申請システムのトップページ、「かんたん証明書請求」からログイン画面に移動します。

先ほど登録した「申請者ID」と「パスワード」を入力し、ログインします。

2-3.交付請求

交付請求したい書類を選択

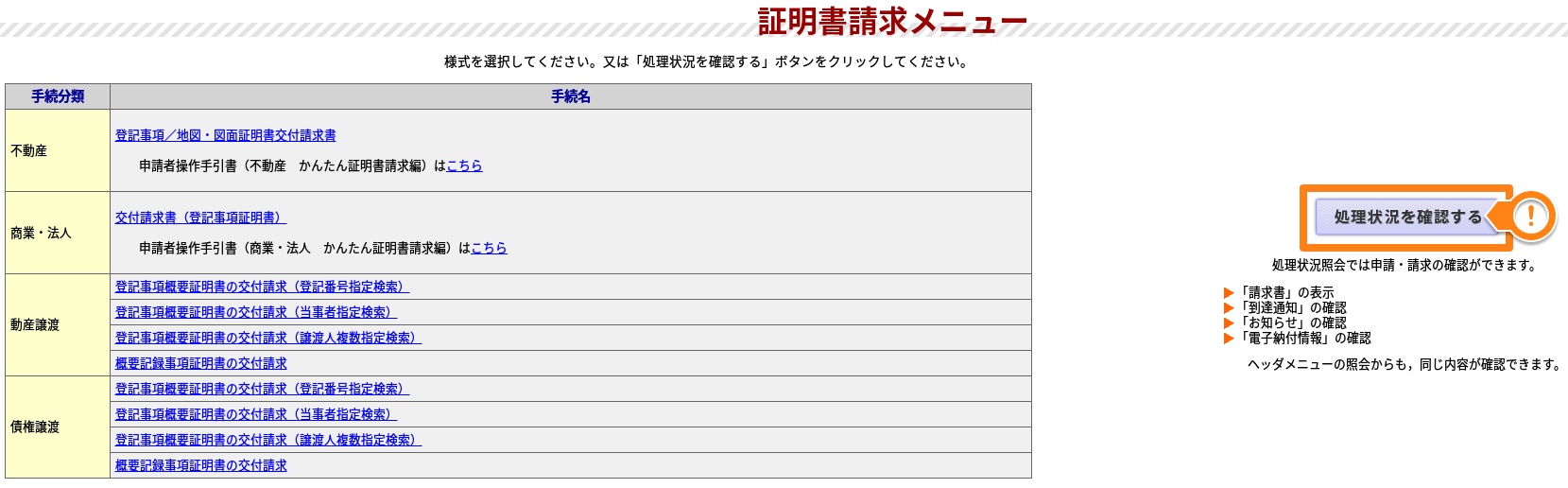

ログインすると、交付請求できる書類の一覧が表示されます。

この中から交付請求したいものをクリックします。

※今回は「登記事項証明書」が欲しいので、それをクリックします。

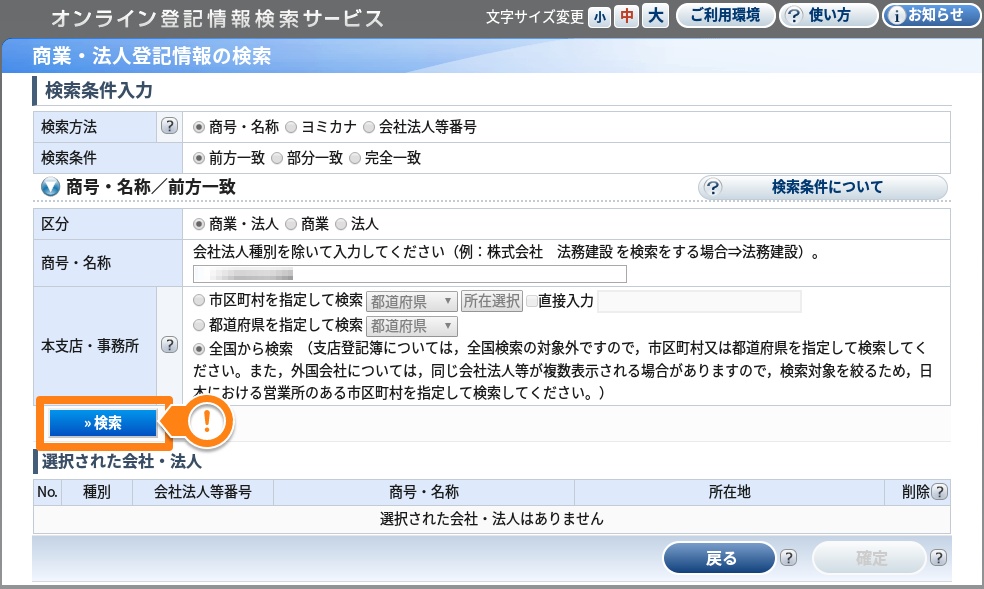

交付請求したい会社法人の検索

会社法人を検索する方法は2つです。

- 検索:画面の案内に従い、検索する方法。

- 直接入力:「会社法人等番号」「商号や名称」「本店や事業所の所在地」を直接入力して検索する方法。

利用したい方法をクリックします。

※今回は検索を利用してみます。

「オンライン登記情報検索サービス」のサイトに自動で移動し、検索条件入力画面が表示されます。

交付請求したい会社法人の検索条件を入力し「検索」をクリックします。

※画面内の「?」マークをクリックすればヘルプが表示されるので悩むことはないと思います。

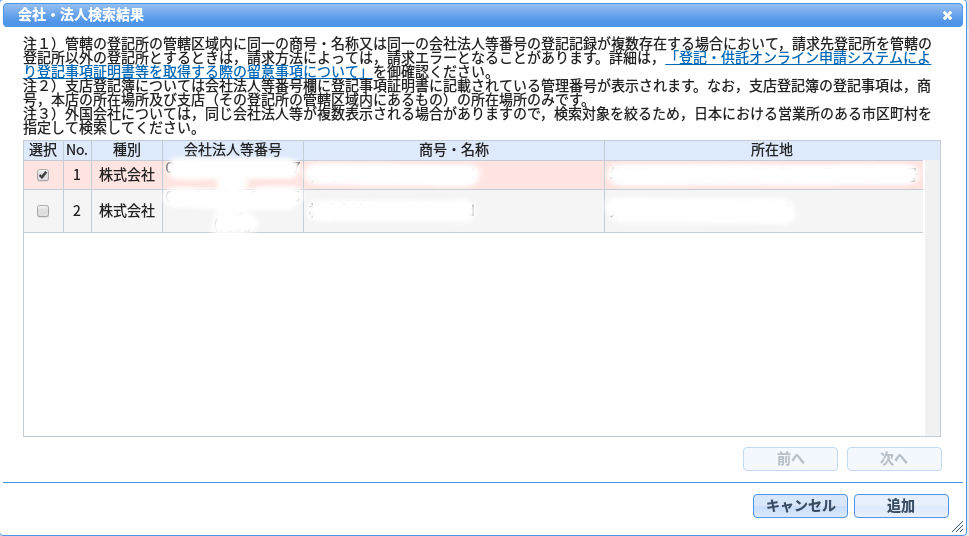

「検索」をクリックすると、検索条件に合致した候補が表示されます。

交付請求したい会社法人の選択ボックスにチェックを入れて、画面右下の「追加」をクリックします。

(お目当ての会社法人が表示されない場合は、キャンセルして再検索しましょう)

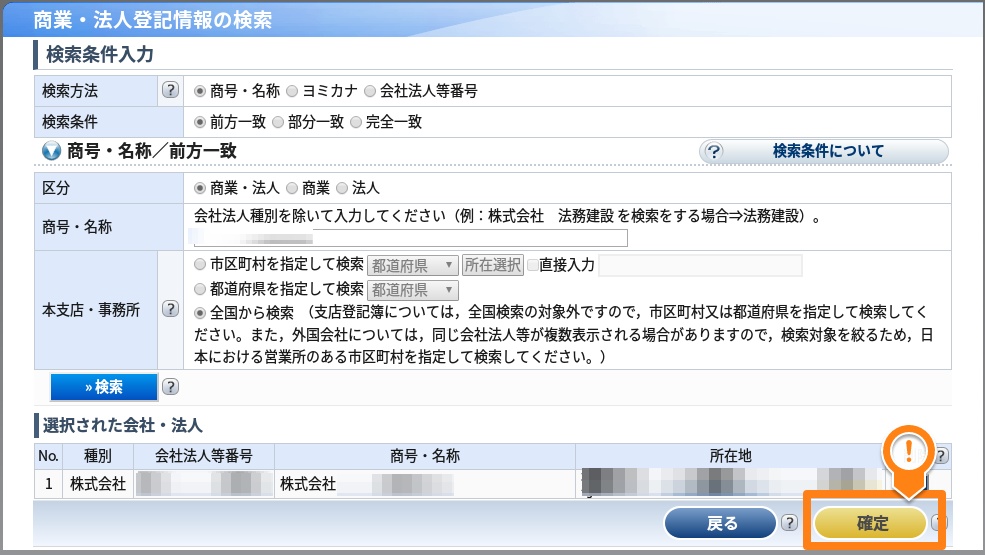

すると、元の「登記・供託オンライン申請システム」のサイト画面に自動で戻ります。

画面下方の「選択された会社・法人」の欄に、選択した会社法人が追加されています。

間違いがなければ、「確定」をクリックします。

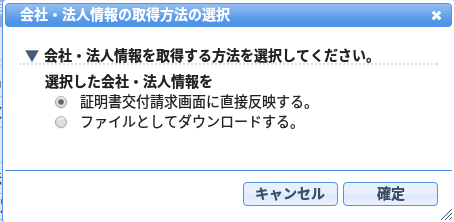

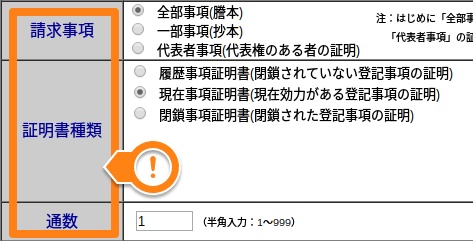

「確定」をクリックすると下図のような画面が表示されます。

「証明書交付請求画面に直接反映する」を選択したまま、「確定」をクリックします。

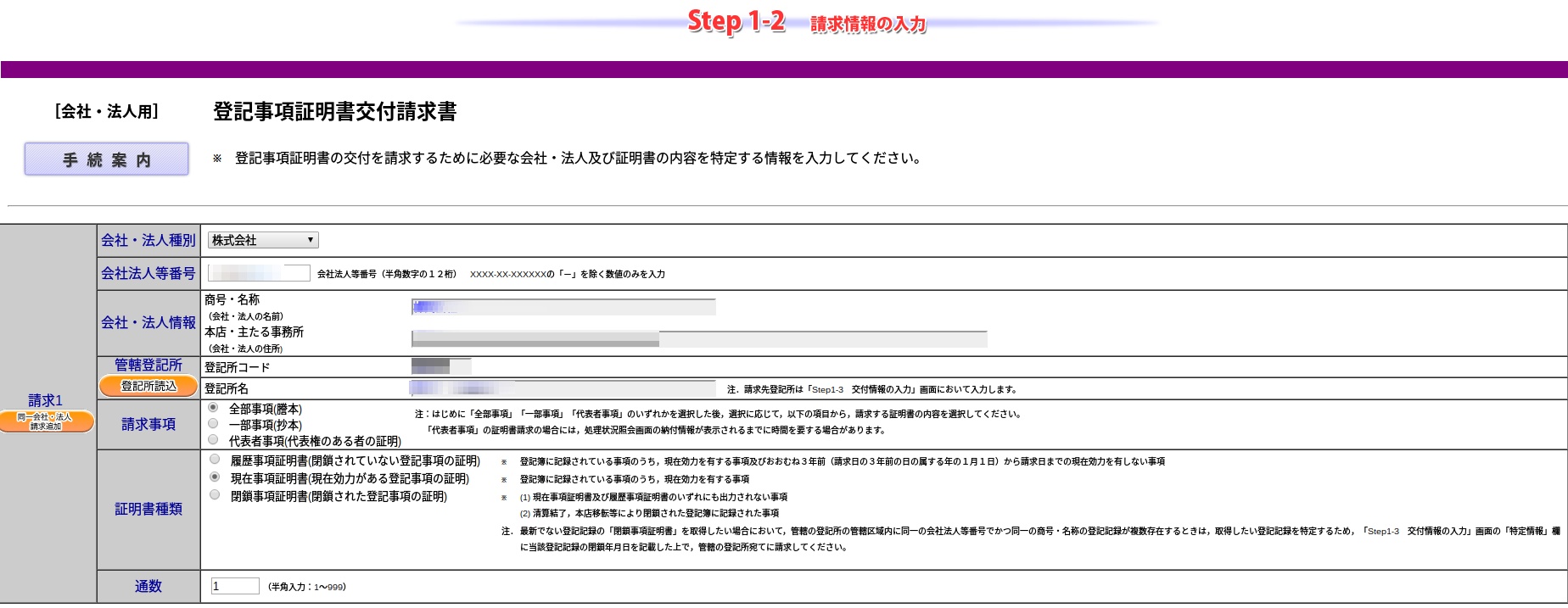

交付請求したい書類と会社法人の確認

下図の画面が表示されます。

会社法人の商号や本店所在地などは、検索結果から自動で反映されているはずですが、念のため再確認してください。

また、交付請求したい「書類の種類など」を選択し、「通数」を入力します。

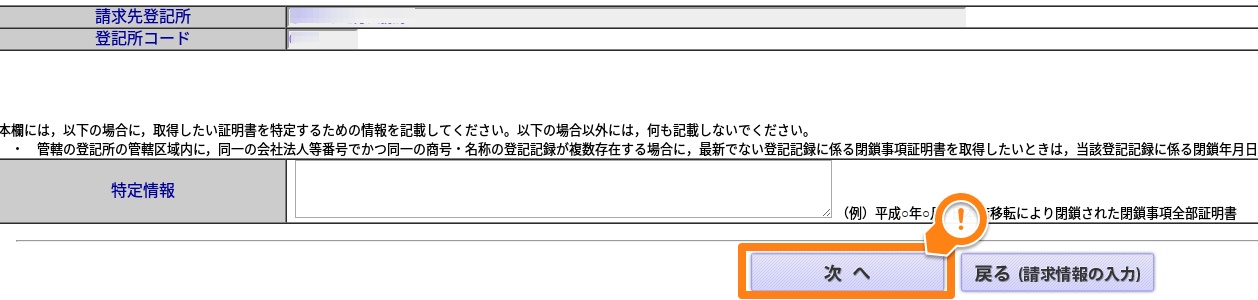

入力が完了したら、画面下方の「次へ」をクリックします。

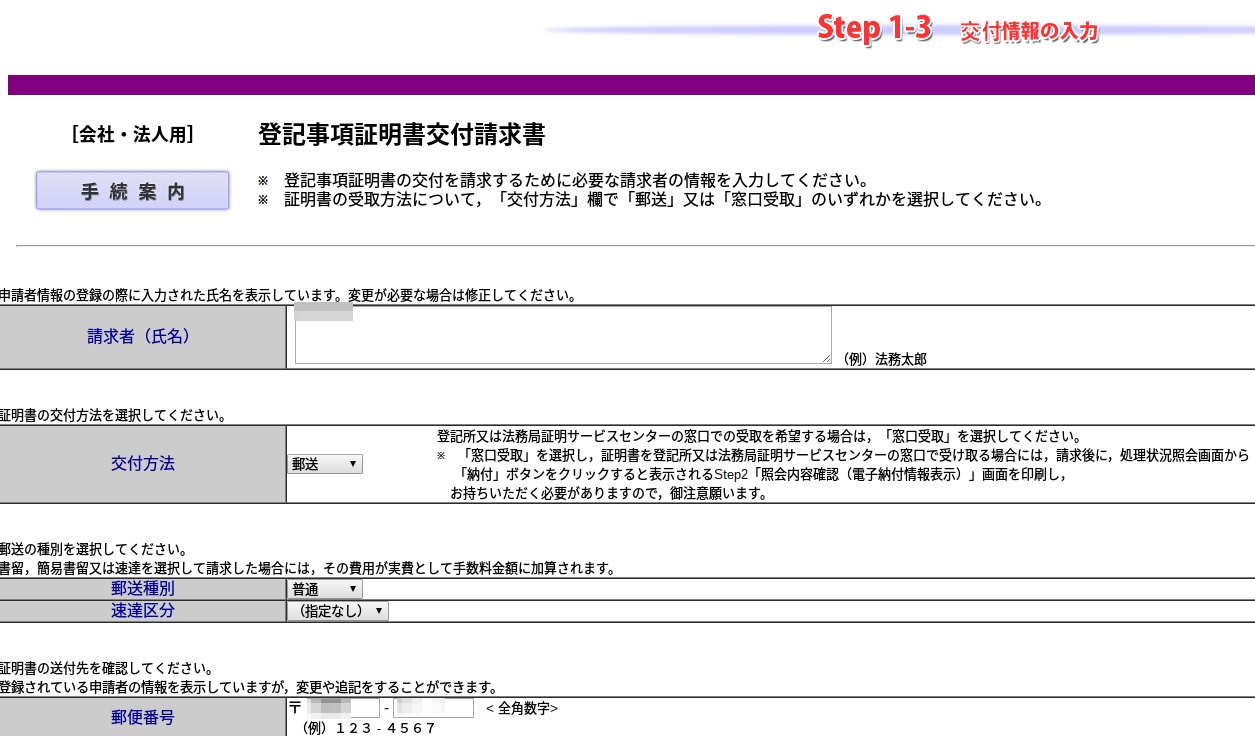

交付方法(送付先住所)の確定

交付請求する書類の交付方法(郵送か?窓口受取か?)の選択や、郵送の場合の送付先住所を入力します。

※今回は当然、郵送を利用します。

登録情報が自動で入力されているはずですが、念のため再確認してください。

入力内容に間違いがなければ、「次へ」をクリックします。

最終的な確認画面が表示されるので、全ての内容を再確認してください。

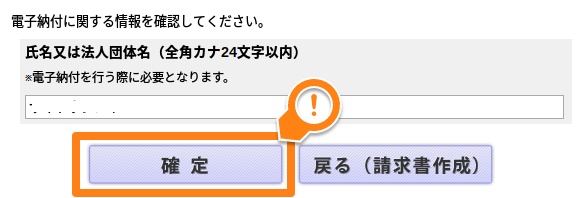

納付(支払い)情報の入力

納税(支払い)をする人の名前、つまり、あなたの名前を入力します。

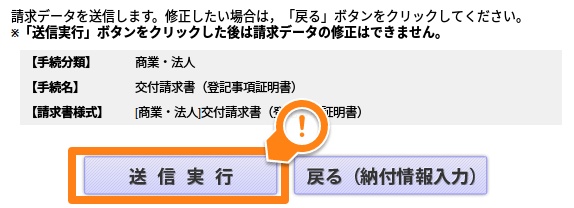

2-4.請求データの送信

これまでに作成してきたデータを送信します。

2-5.電子納付(支払い)

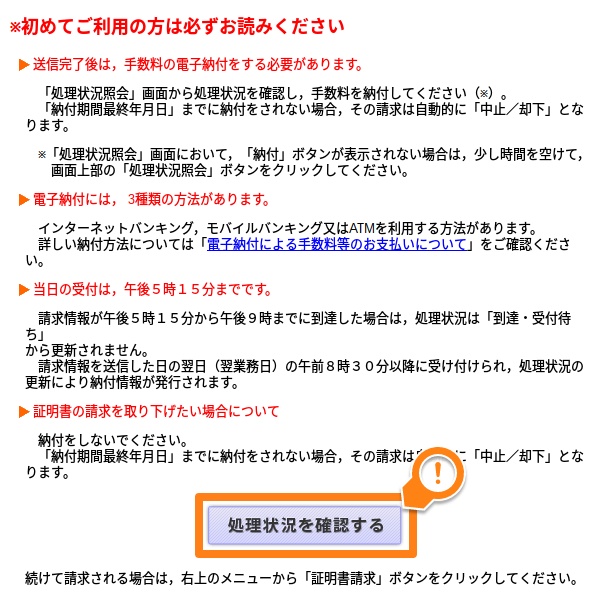

注意事項の確認

「送信実行」をクリックすると注意事項が表示されますので、一読して、「処理状況を確認する」をクリック。

なお、この日、請求データの送信が完了したのは18:10であったため、支払いは翌日に持ち越しとなりました。

なぜなら、上記注意事項に記載されている通り、17:15(午後5時15分)以降に送信した請求データの受付は翌営業日の8:30(午前8時30分)以降となるからです。

この場合、翌営業日に再度、登記・供託オンライン申請システム、「かんたん証明書請求」からログインした画面の右側にある「処理状況を確認する」をクリックします。

納付方法の選択

(翌日になりました)

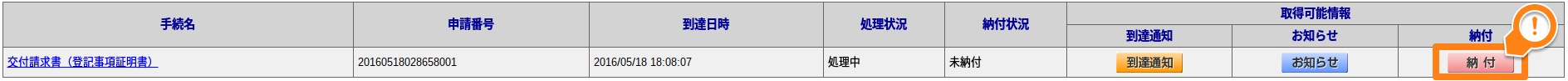

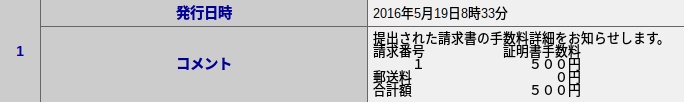

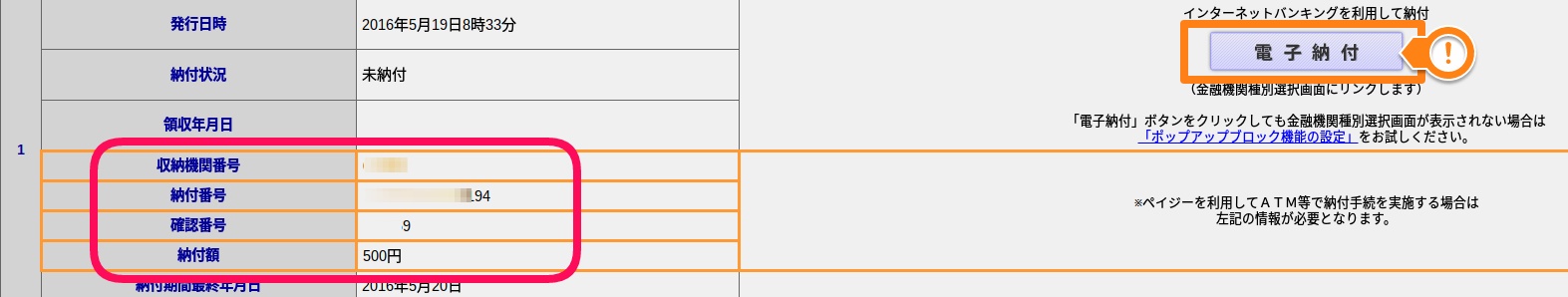

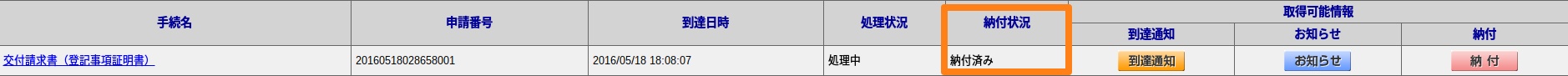

処理状況が下図のように表示されます。

最右の「納付」をクリックすると、納付(支払い)画面に移動します。

なお、「到達通知」は請求データの到達状況を、「お知らせ」は納付する手数料の明細などを、それぞれ確認できます。

※郵送を選択したにも拘わらず郵送料が0円になっていますが問題ありません。全てを含めて500円です。

納付方法は大きく2つあります。

- 電子納付(インターネットバンキングを利用して納付)

- ペイジー(ペイジーを利用して納付)

今回は、1の方法、電子納付を利用してみますので、「電子納付」をクリック。

今回は電子納付を利用しますが、ペイジーを利用して納付する場合には、上手のピンク枠で囲まれた3つの数字が必要です。

ペイジーも非常に便利で感動するレベルですので、pay-easy(ペイジー)での支払いが便利すぎて感動するレベルだったも参考になれば幸いです。

金融機関のサイトでの納付実行

では、電子納付していきましょう。

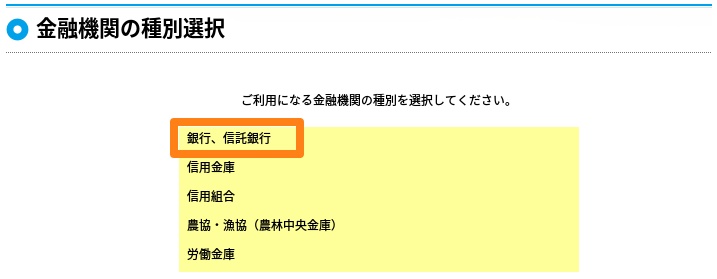

「電子納付」をクリックすると金融機関の種別選択画面に移動します。

今回は楽天銀行で支払おうと思うので、「銀行、信託銀行」をクリック。

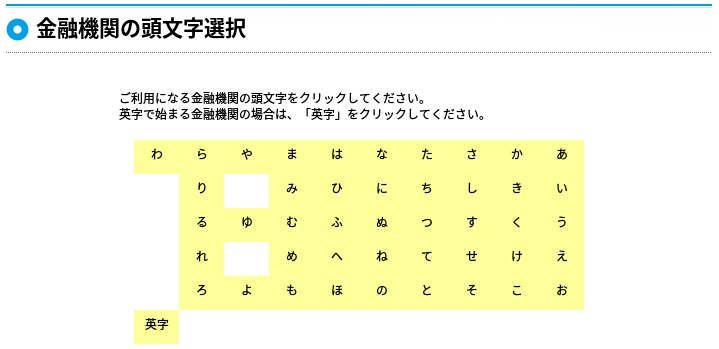

金融機関の頭文字選択画面に移動しますので、楽天銀行の「ら」をクリック。

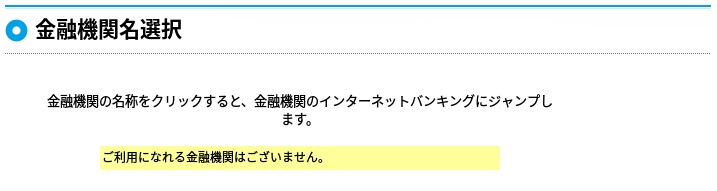

すると、

Oops!!

楽天銀行は法務省の電子納付に対応していないようですね。

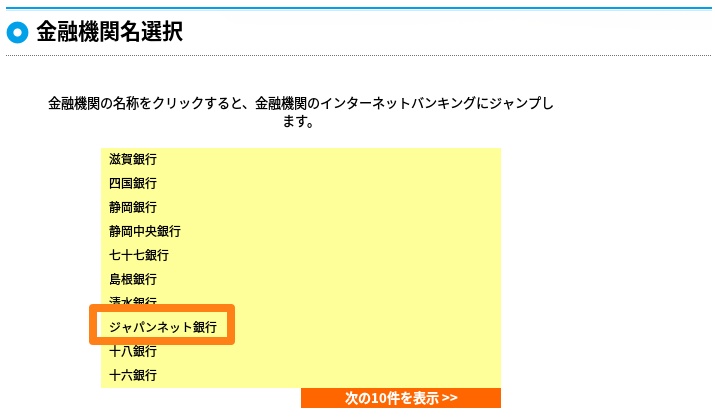

ジャパンネット銀行で試してみると、無事に表示されました。

「ジャパンネット銀行」をクリック。

2018年7月23日追記:楽天銀行でも電子納付できるようになっています。

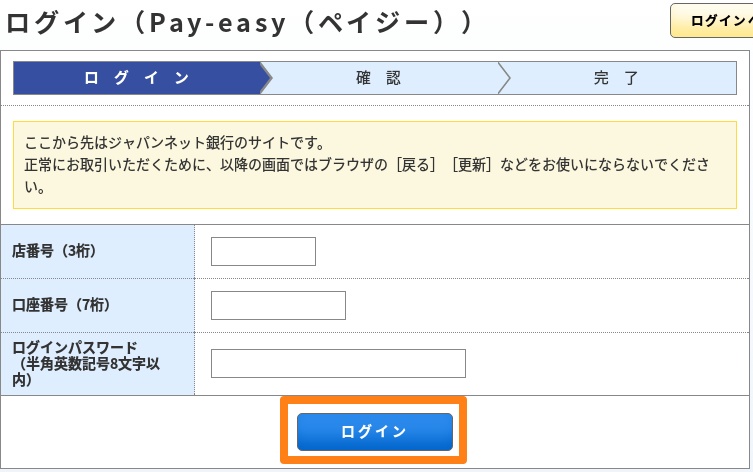

※以下、選択した金融機関によって画面が異なりますが、だいたい同じようなものでしょう。

金融機関のアカウントでログインします。

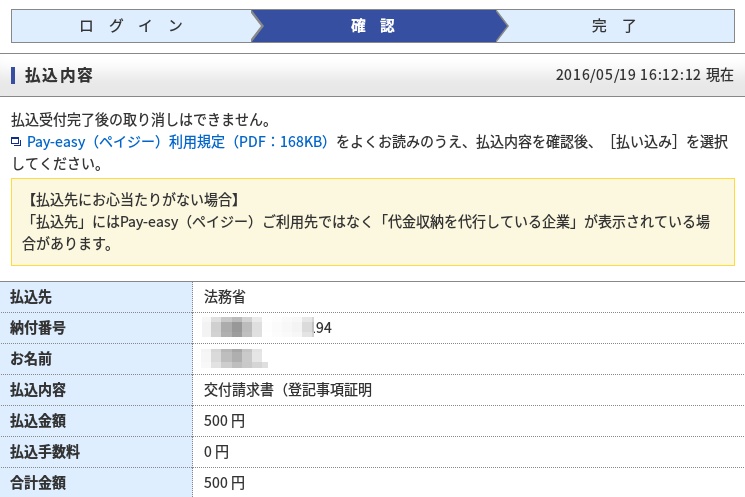

自動で、納付内容が表示されますので、内容を再確認します。

納付内容に間違いがなければ支払いを行ってください。

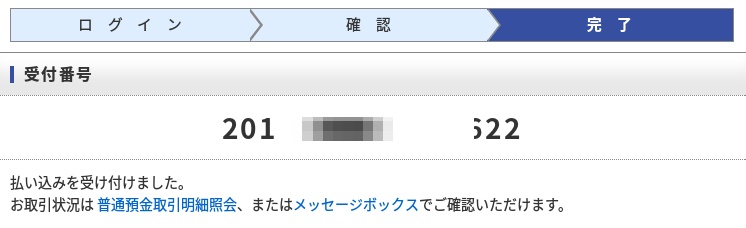

無事に納付が完了すれば、下図のように受付番号が表示されます。

「受付番号が表示された=納付が完了した」となりますが、念のため、処理状況を確認しておきましょう。

登記・供託オンライン申請システム、「かんたん証明書請求」からログインした画面に表示される納付状況の欄が、「未納付」から「納付済み」に変更されているはずです。

お疲れ様でした。

これで、登記事項証明書の交付請求は完了です。

3.書類の到着を待つ

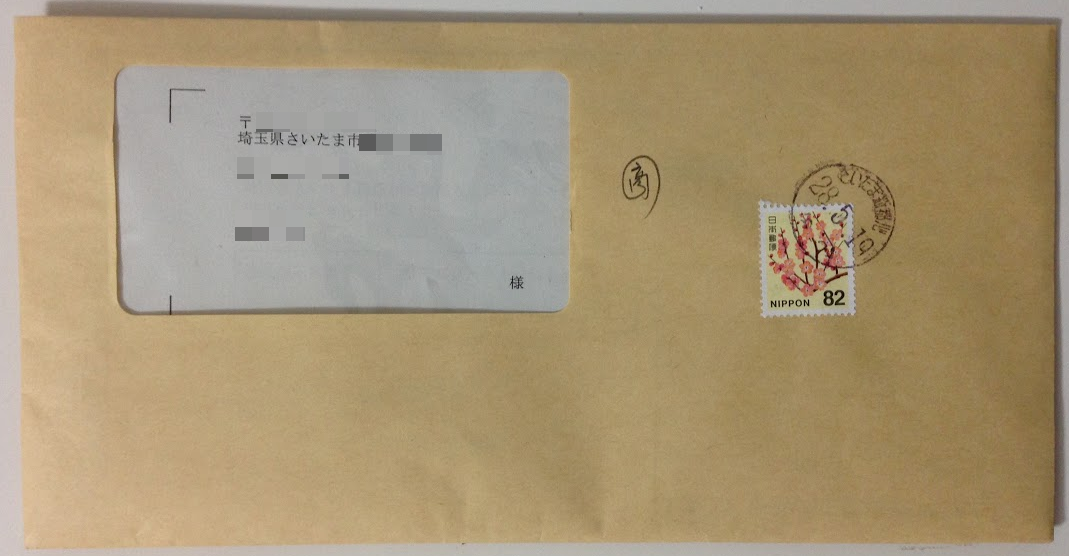

私の場合、交付請求の納付までが完了したのが5月19日(木)16:12頃です。

さて、書類の到着はいつになるでしょうか。

5月23日(月)に到着すれば感動するレベルですが、、、5月26日(木)くらいかな。お役所仕事ってそんなも

翌日の5月20日(金)には郵便受けに配達されていました!

5月20日に配達されたということは、つまり、消印は5月19日。

つまり、つまり、交付請求の納付までが完了した当日に発送処理が行われたということですよ。しかも、納付まで完了したのは夕方の16:12頃なのに。

お役所仕事だから、どうせ遅いだろうと思い込んでしまうパパもいるかもしれませんが、それはもう昔の話なのかもしれません。

正直、かなり感動しました。かなり見くびっていました。本当にお恥ずかしいです。

厳密には、証明書発行事務は「日本郵便オフィスサポート株式会社」が受託しているから、お役所仕事のスピードが上がったのかどうかはわからないけど、しかし、適材適所で委託をしているシステムは素晴らしい。

私含め、時短のためにオンラインを活用する人の満足度は高いはず。

日本郵便オフィスサポート株式会社が受託しているのは、現在、全国23の法務局及び地方法務局。

4.パパセンス的まとめ

法務局に行かなければできなかった(個人レベルの)手続きのほどんとが、オンラインでできるようになっています。

オンラインで手続きする方法を知れば、手間を省き時間を短縮できるだけでなく、取得の際にかかる手数料も安く済む。

利用しない理由はありません!

「行っちゃった方が早い!」という感覚は古いのかもしれません(法人の登記簿に限って言えば、翌日には配達されます)。

今日のミッションはたまたま「法務局×登記事項証明書」でしたが、オンラインを活用しての請求(取得)、申請、支払いが既にスタンダードになっています。

食わず嫌いをしていると損をします。